はじめに

これまで極低温・強磁場下で、量子スピン系やスピンフラストレーション系、強相関電子系など磁性全般の研究を幅広くおこなってきました。特に磁化測定は、10-4~10+7[T/sec]の幅の磁場掃引速度での実験経験があります。とりわけパルス磁場中での物性測定(磁化・磁歪・磁気抵抗・誘電分極・誘電率・超音波共鳴吸収等)を中心に行っています。パルス磁場中での誘電分極測定は独自に開発を行い日本で初めて磁場誘起強誘電の測定を行いました。現在これらを用いて磁性由来の強誘電性について研究を展開しています。最近では、横浜国立大学と共同で数値位相検波を用いたパルス磁場中での高感度磁気抵抗測定法を開発しました。これにより一般的な金属試料の磁気抵抗測定が格段に容易になると期待されます。

マルチフェロイック関連

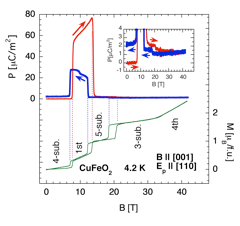

CuFeO2

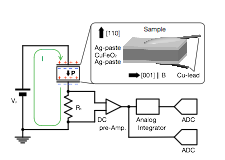

焦電法によるパルス磁場中での誘電分極測定技術を開発し、満田節生先生、香取浩子先生らとの共同研究で幾何学的スピンフラストレーション系である擬2次元三角格子反強磁性体CuFeO2の磁場誘起強誘電性を実際に観測しました。(2005年〜2007年)

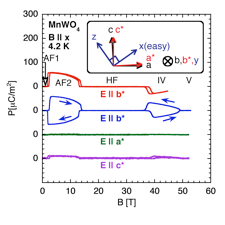

MnWO4

擬1次元幾何学的スピンフラストレーション系であるMnWO4について木村剛先生と協力しパルス強磁場中で誘電分極を測定し、これまで知られていた強誘電相(AF2相)とは別の強誘電相(仮称IV相)を高磁場側で新たに発見しました。このIV相はAF2相とは常に逆向きの極性の分極が現れます。従って磁場の往路では、加えた電場と逆向きの極性の分極が出ます。また、復路の分極の極性は最大到達磁場によって変わります。すなわち最大到達磁場がIV相までの場合は往路と同じになりますが、IV相を超えると往路とは逆向きになります。(2007年〜 2012年)

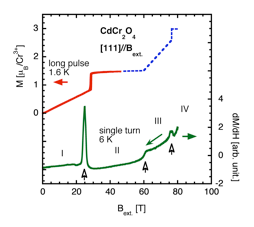

CdCr2O4

3次元幾何学的スピンフラストレーション系であるCr系スピネル酸化物CdCr2O4について、植田浩明先生、香取浩子先生らとの共同研究で非破壊長時間パルスマグネットおよび破壊型一巻きコイル法磁場発生装置を用いて磁化測定を行ないました。この物質はハイゼンベルクスピン的な磁気モーメントを持つCr3+(3d3, S=3/2)が磁性を担い、これがパイロクロア格子を形成することにより3次元の幾何学的なスピンフラストレーション系を形成しています。実験の結果、飽和磁化のちょうど1/2の大きさの磁化平坦部(いわゆる1/2プラトー)を広い磁場領域に渡り観測しました。またこの物質の磁気相図を決定しました。(2002年〜2007年)

スピンフラストレーション関連

遍歴電子メタ磁性関連

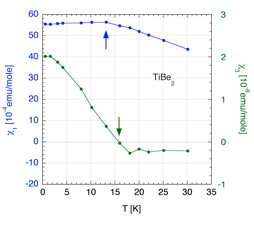

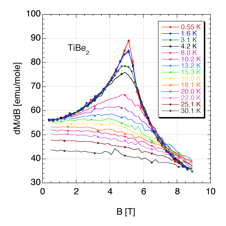

TiBe2

遍歴電子メタ磁性体では帯磁率の温度変化がある有限温度で極大を示す事が知られています。更にこの温度付近で非線形帯磁率の極性が正(低温)から負(高温)へとクロスオーバーすることが山田銹二先生によるスピン揺らぎを考慮したランダウ展開の現象論で予想されています。そこで、吉村一良先生と共同で典型的遍歴電子メタ磁性体TiBe2の磁化測定を3He冷凍機で実際に行い、このことを遍歴電子メタ磁性体において初めて確認しました。(1998年〜1999年)

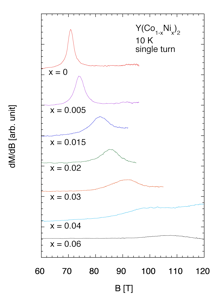

Y(Co-Ni)2

破壊型一巻きコイルによる超強磁場発生により、Y(Co-Fe,Ni)2の磁化測定を用い、磁気相図決定を通して典型的遍歴電子メタ磁性体YCo2の基底状態付近におけるフェルミレベルチューニング効果の影響を実験的に調べました。その結果、Coサイトを電子が1つ多いNiで部分置換した場合は転移磁場が上昇し、1つ少ないFeで部分置換した場合は転移磁場が下降することを確認しました。これにより「YCo2の遍歴電子メタ磁性転移はFermi準位の直下の状態密度の鋭いピークによって起きている」とのモデルを支持する結果を実験的に初めて示しました。(1993年〜1995年)

多極子関連

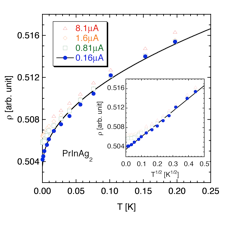

PrInAg2

核断熱消磁冷凍機を用いた超低温下で常磁性希土類金属間化合物PrInAg2の電気抵抗の測定を柄木良友先生と共同で行いました。発熱を避けるべく、SQUID素子を用いた超微弱電流で測定を行いました。この実験の結果、最低温付近で電気抵抗がT1/2に従い増大することを明らかにしました。この非フェルミ液体的振る舞いの結果を元に、この物質における「Pr3+イオンのΓ3非クラマース2重項基底による格子(周期)系の四極子近藤効果」の発現の可能性を議論しました。(1999年〜2002年)

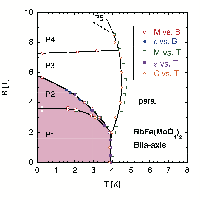

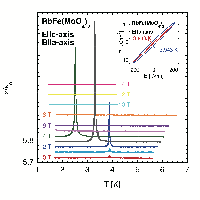

RbFe(MoO4)2

完全三角格子反強磁性体RbFe(MoO4)2は低温磁気秩序相で面内120°スピン構造をとることが知られています。この物質のc面内に磁場をかけるとP1〜P5の5つの磁気相が順に現れ、そのうちP1相とP2相はc軸方向に自発電気分極を持ちます。 この強誘電性は良く知られた「スピンカレント」、「交換磁歪」、「d-p混成のスピン依存性」のいずれのモデルでも説明できないことが判っていて、新たな機構を通じて三角格子の面内スピンカイラリティによって引き起こされているのではないかと注目されています。綿貫竜太先生、鈴木和也先生らとの共同研究では、誘電率の測定によりP4相とP5相には(既知のP3相と同様に)強誘電性が無いことを新たに明らかにしました。これらの結果は、川村—宮下両先生の三角格子反強磁性体のモデル計算によるスピンカイラリティの振る舞いと良い整合性を示します。一方で、この物質の強誘電性の起源はc軸方向の螺旋磁性のスピンヘリシティである可能性もあります。より進んだ議論は最新論文( Phy. Rev. Lett. 113, 147202(2014).)で明らかにしています。(2009年〜 2014年)