凡用ロジックIC1個で作る磁気テルミン

使用部品

CMOS IC74HC00(NAND)1個

あるいは74HC132(シュミットトリガNAND)

ICソケットDIP14pin1個

コンデンサ1000pFフィルム4個

コンデンサ0.1μFフィルム1個

コンデンサ0.1μFセラミック(パスコン用)1個

インダクタ10mH鉄心入り(空芯不可)2個

固定抵抗10kΩ1/4W2個

固定抵抗220Ω1/4W1個

ボリューム10kΩ(A型推奨、なければB型も可)1個

基板1枚

スペーサ10mm以上で同じ長さのもの4個

ACアダプタDC5V・1A程度(本回路用)1個

ACアダプタ用プラグメス1個

スピーカー8Ω10W程度1個

パワーアンプ10W以上1個

※ここでは秋月の「モノラルパワーアンプキット(三洋 LA4902)10W」を使用。

これに付随して以下のものが必要。

ACアダプタDC12V・1.5A以上1個

ACアダプタ用プラグメス1個

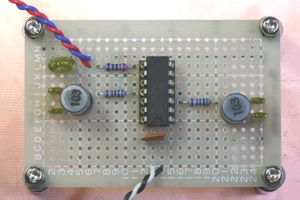

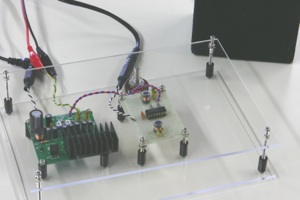

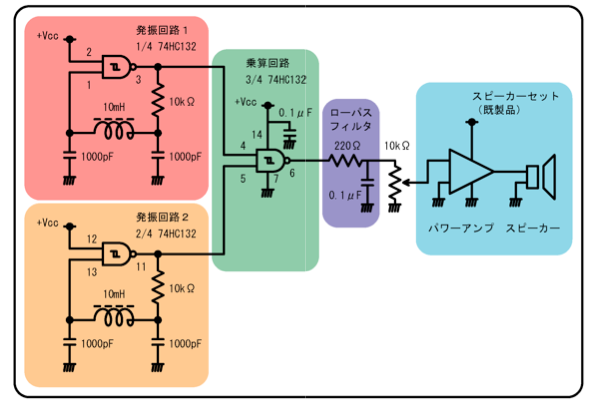

この装置は2008年10月24〜25日に行なわれた本研究所の一般公開で当研究室の展示「磁石のしくみ」の中で「磁石で音の変わるおもちゃ」というコンセプトで作製された展示物です。スピーカー接続用のパワーアンプを除く基本回路は、凡用ロジックCMOS(74HC00あるいは74HC132)1個がアクティブ素子として発振/ミキサのすべてをまかないます。

発振源には鉄心入りのインダクタを用いたLC発振回路を使います。インダクタに磁石を近づけると透磁率が変化してそれに応じてLが変化し発振周波数が変わる仕組みです。ここまではありきたりの話ですが、「LC発振回路は高周波用であって人間の可聴帯域(20Hz〜20kHz)での発振は難しい」という点が問題です。実際に可聴帯域の振動になるようなパラメータを選んで試作をしてみましたが、音は鳴るものの磁石を近づけても発振周波数はほとんど変化しませんでした。これは、コイルが(周波数が低いために)LとしてではなくR(長い銅線の抵抗)として機能していて実質的にCR発振回路となっているからではないかと私は考えています。そこで次に考えたのは、2つの等価なLC発振回路を作ってそれぞれ独立に発振させて、ミキサを使い両者の周波数の差をとる方式です。俗に言うテルミンはここでLC発振回路の代わりにCR発振回路を使った楽器で、手を近づけるとCが僅かに変化します。しかし元の発振周波数を高くしているので、周波数の差をとると大きな音程の変化となって現れます。我々の回路では片方のLC発振回路のインダクタに磁石を近づけると音が変わります。これが磁気テルミンたるゆえんです。

実際の発振回路にはCMOSインバータ素子を使ったコルピッツ型LC発振回路を採用しました。(引用元;CQ出版社「トランジスタ技術SPECIAL OPアンプによる実用回路設計 馬場清太郎著」p281 図22−4)この回路はディスクリートのトランジスタやOPアンプを使った場合にくらべ素子の数が少なくて済みます。とりわけ磁石に感応するはずのインダクタが1個であることが話を簡単にします。難点は出力波形がON・OFFの矩形波であることですが、音として認識するためには波形が奇麗な正弦波である必要はないのでこれで充分でしょう。

ミキサには当初ダブルバランスドミキサを使っていましたが、これは入力段にアンプがないとドライブ出来ないのでアナログ乗算器AD633JN(アナログデバイセズ)に切り替えました。これでもうまくゆくのですがしかしよく考えると、発振器の出力はON・OFFだけなので乗算はOFF×OFF=OFF、OFF×ON=OFF、ON×OFF=OFF、ON×ON=ONの4通りしかありません。これはANDに相当します。しかも入力や出力が反転していても人間の耳には関係無いので、ド・モルガンの定理によりミキサにはAND・NAND・OR・NOR素子のどれでも使えることが判ります。ここではNANDの74HC00(あるいはシュミットトリガ型NANDの74HC132)を採用することにしました。その心は、NANDとしてミキサに使え、また片側の入力を常時ONにすることによりNOTとして発振器に使えるためです。(引用元;CQ出版社「トラ技ORIGIAL No.2」p29 図6)これで、必要なアクティブ素子を凡用ロジックCMOSパッケージ1個に収める事が出来ました。

磁石を近づけない状態での2つの発振器の出力周波数の実測値はそれぞれ70.3kHzと70.0kHzでした。2つのインダクタ間の距離は目安として5cm以上離した方がよいでしょう。近すぎると一方が発生する交流磁界がもう片方に影響を及ぼし発振周期がシンクロしてしまいます。ミキサを通したあとの信号は140.3kHzと(DC成分があるので)70.3kHz、70.0kHz、0.3kHz(およびこれらの高調波)等々の振動の重ね合わせになっていた筈です。このうち0.3kHzの振動が我々の耳に聞こえる訳です。実際の信号はON・OFFの矩形波でPWM変調になっています。高周波側の振動は放っておいてもどのみち人間の耳には聞こえない(参照元;「トランジスタ技術2008年3月号」p136〜137)のでローパスフィルタを入れなくとも低周波側だけが聞こえます。しかしパワーアンプの保護のためにもCR型のローパスフィルタを入れておく方が良いでしょう。

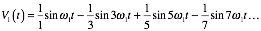

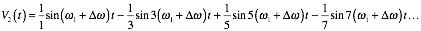

ローパスフィルタを通した波形をオシロスコープで見ると0.3kHzの三角波が見えます。矩形波と矩形波を掛け合わせて三角波が出てくる理屈は少々複雑ですがフーリエ級数展開を用いると理解できます。角振動数ω1の矩形波V1(t)と角振動数ω1+Δω (Δω<<ω1)の矩形波V2(t)はそれぞれ

ですが、V1(t)とV2(t)の積を三角関数の積の公式を使って展開したものののうち低周波側の角振動数成分ω≈nΔω<<ω1(n=1,2,3...)の項を集めたものをVout(t)とすると、

となります。これは三角波のフーリエ級数展開に相当します。理屈はともかく矩形波よりも三角波の方が実際に聞いてみて耳障りが良いようです。

パワーアンプは何でもよいのですが、秋月の「モノラルパワーアンプキット(三洋 LA4902)10W」を使いました。これは片側12V電源で動くので電源数が少なくて済みます。システム全体の電源数は5Vと12VのACアダプタ計2個で済みました。スピーカーは8Ω10Wのものです。あるいは、パソコンを買ったときに付いてくるスピーカーを使うとアンプが内蔵されていて簡単になると思われます。

最終的な回路を図に示します。実際に出来上がった回路のインダクタに磁石を近づけてみると音程が変わるのが良く判ります。また磁石に限らず金属を近づけただけでも音が変わります。もっと工夫すれば金属探知器としても使えそうです。2つ発振器の発振周波数が違うので最初から音が出ていますが、あらかじめ別な金属を片方のインダクタに近づけておけば出力周波数を可聴帯域の下に調整することも可能です。完成したものが楽器として実用的かどうかは判りませんが、榊原先生はこれを使ってエーデルワイス(らしき?曲)を演奏しました。