完全三角格子反強磁性体RbFe(MoO4)2の強誘電性の起源の考察

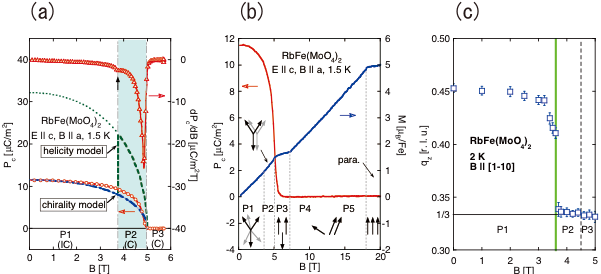

中性子散乱の実験(図3c)ではP1−P2相境界で面間スピンヘリシティに大きな跳びがあることを示していますが、電気分極の測定結果(図3a)は大きな変化を観測していません。従って、これらの結果は電気分極において面間スピンヘリシティの関与がほとんどないことを示しています。

三角格子反強磁性体のスピンカイラリティの概念は今から30年ほど前に東京大学の宮下精二先生らにより提唱されましたが、これまで巨視的に観測はされていませんでした。従って、この物質は三角格子の120°スピン構造における面内スピンカイラリティが巨視的物理量として観測された最初の例になります。また、磁場中でのスピンカイラリティの振る舞いは大阪大学の川村光先生らによって同じく30年ほど前に計算されましたが、本研究の結果(図3b)はこの理論予測を初めて実験的に裏付けたものです。この研究成果はPhysical Review Letters誌に掲載されております( Phy. Rev. Lett. 113, 147202(2014).)。本研究におけるパルス強磁場中の実験は横浜国立大学パルス強磁場実験施設において行なわれました。また、中性子散乱実験は日本原子力研究開発機構の日米協力事業に基づいて、米国オークリッジ国立研究所(ORNL)の広角中性子回折装置(WAND)において行なわれました。

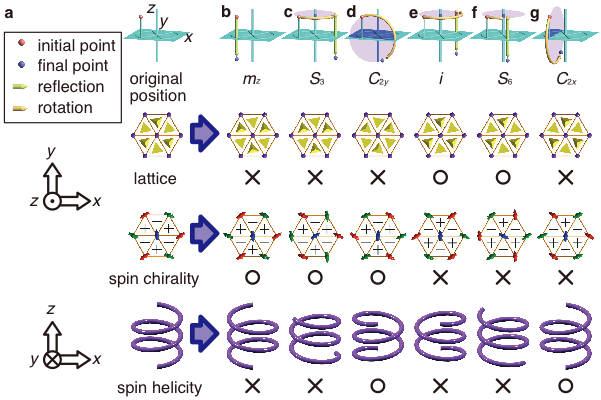

図2 磁気対称性の議論によるRbFe(MoO4)2の強誘電性の起源の考察

図3 実験によるRbFe(MoO4)2の強誘電性の起源の検証

完全三角格子反強磁性体RbFe(MoO4)2は低温磁気秩序相で面内120°スピン構造をとることが知られています。この物質のc面内に磁場をかけるとP1~P5の5つの磁気相が順に現れ、そのうちP1相とP2相はc軸方向に自発電気分極を持ちます。この強誘電性は良く知られた「スピンカレント」、「交換磁歪」、「d-p混成のスピン依存性」のいずれのモデルでも説明できないことが判っていて、新たな機構を通じて三角格子の面内スピンカイラリティによって引き起こされているのではないかと注目されています。先の論文では、磁気対称性の議論によりこの物質で面内スピンカイラリティ由来の強誘電性が起きてもよいことを示しました。

c軸方向に自発電気分極が発生する為にはc軸をひっくり返すあらゆる操作に対して系が保存してはいけません。三角格子の120°スピン構造の場合においてスピンカイラリティに着目するならば、スピンカイラリティの並進対称性は格子のそれと等しいので図2の6通り(mz; 鏡映、S3; 3回回映、C2y; 縦軸廻りに半回転、 i; 反転、S6; 6回回映、C2x; 横軸廻りに半回転)のパターンを考えれば充分です。スピン(カイラリティ)を考慮せずに格子だけ考えた場合はiとS6の場合が元と重なるので、常磁性状態では自発電気分極がないことがわかります。これに対しスピンカイラリティと格子を同時に考慮した場合はいずれの場合も系を保存しないので、磁気秩序状態(120°スピン構造)では自発電気分極が現れて良いことがわかります。 (このときスピンカイラリティは mz、S3、C2yの場合にのみ保存されます。 )従ってこの物質においては磁気転移に伴ってスピンカイラリティに由来した強誘電性を発現してもよいと結論づけられます。

一方でこの物質の強誘電性の起源は、c軸方向の螺旋磁性のスピンヘリシティである可能性もまだあります。それはスピンヘリシティがiとS6の操作に対し保存しないためです。零磁場では面内スピンカイラリティと面間スピンヘリシティが強く結合しどちらも電場で配向するため、どちらが分極の主たる起源か判別できません。そこで我々は、磁場中では両者の大きさに差が出ることに着目し実験で決着をつけることにしました。